|

DIJON |

||||

|

On

ne sait que peu de chose sur les origines chrétiennes de Dijon, mais la vie

religieuse est inséparable du culte de saint Bénigne. Disciple de saint

Polycarpe de Smyrne, il est le premier apôtre de la Bourgogne et serait mort

martyr à |

||||

|

Dijon,

alors petite localité du pays des Lingons. La

ville de Dijon dépendait du diocèse de Langres et, au début du Ve siècle, la

décision des évêques de Langres de venir y établir leur résidence a beaucoup

contribué au développement. Grégoire de Langres aurait ordonné la translation

des reliques de saint Bénigne. Près

du palais des évêques dans l'ancien castrum romain, fut édifiée l'église

Saint-Étienne qui leur servit de cathédrale. |

||||

|

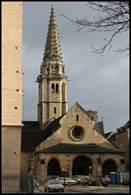

De

l'autre côté du castrum, à l’ouest, les évêques firent construire au Ve

siècle leur chapelle sépulcrale. Cette

chapelle devint au Moyen Age l'église Saint-Jean. C'est vers

525 que fut fondée l'importante abbaye Saint-Bénigne,

sur le tombeau du saint. Soumis vers 865 à la règle bénédictine, ce monastère

fut rattaché à Cluny au début du XIe siècle. A la basilique romane édifiée de

1002 à 1018 par Guillaume de Volpiano succéda aux XIIIe-

XIVe s. l'église qui est devenue la

cathédrale Saint- Bénigne. En |

||||

|

Dijon

comptait à la fin du XIIe s. sept églises paroissiales : ·

Au

centre de la ville, l'église Saint-Médard, désaffectée en 1571 puis démolie en

1680. ·

A

l'ouest, Saint-Jean et Saint-Philibert

·

Au

sud, Saint-Pierre, aujourd'hui disparue

et remplacée par une église néo-gothique du XIXe. ·

A

l’est, Saint-Michel, ancienne chapelle du

cimetière des chanoines de Saint- Étienne ·

au

Nord deux églises, Notre-Dame et Saint- Nicolas, cette dernière

aujourd'hui disparue. |

||||

|

L'église Saint- Étienne étant devenue abbatiale après le retour des

évêques à Langres en 1016. Lorsque

les ducs de Bourgogne vinrent y installer leur cour fastueuse, Dijon allait

connaître son apogée monumentale, aux XIVe et XVe siècle |

||||

|

Plusieurs

communautés religieuses s'y établirent alors: Templiers, Cordeliers, etc. Un

magnifique édifice religieux devait surtout conserver le souvenir de cette

grande époque : la Chartreuse de Champmol, dévastée

en 1793. |

||||

|

Du

XVe s., signalons, dans l'arrière-cour de l’ancien hospice fondé au XIIIe

pour l'ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit, la chapelle Sainte- Croix de Jérusalem fondée en 1454 et, depuis

1938, Musée des Hospices. |

||||

|

Dijon

ne souffrit pas trop des guerres de Religion, la ville s'étant d'emblée

prononcée pour le catholicisme. Le XVIIe s., période

de relatif effacement local, vit néanmoins la construction de nombreux

édifices religieux parmi lesquels il convient de citer la chapelle des Carmélites et son élégante façade, la chapelle du collège Godran autrefois tenu par les Jésuites, aujourd'hui

Bibliothèque municipale et la chapelle

du couvent des Bernardines devenu par la suite l'hôpital Sainte-Anne. |

||||

|

C’est

en 1731 que Dijon devint un évêché. La session des États de Bourgogne était

le grand événement de la vie locale et c'est pour les élus bourguignons qu'on

commença à construire, en 1740, dans le palais des Ducs, la chapelle des Élus. La

Révolution a laissé des traces à Dijon : outre la chartreuse de Champmol, qu'elle détruisit, elle s'attaqua également à

la Sainte-Chapelle qu’avait construit le duc Hugues III à la fin du XIe

siècle. Le

XXe siècle a vu la construction de nouveaux édifices religieux tels que l’église

Saint Joseph, l’église Saint Paul, le sanctuaire du Sacré-Cœur, l'église Saint Jean Bosco et plus récemment l’église Sainte Bernadette. |

||||

|

|

||||

|

|

||||